3D动画设计,从“拟真”到“萌趣”的转变

日期:2025-11-25 | 人气:101次

从3D卡通的萌趣表达,到超现实CGI的极致逼真;从迷幻视觉的叛逆回归,到扁平角色的营销突围——十大动效趋势不仅重塑了设计行业的审美标准,更在商业应用中展现出强大的生命力。这场变革背后,是动画设计技术迭代与文化思潮的深度交织,也是设计师对“视觉语言”边界的持续探索。

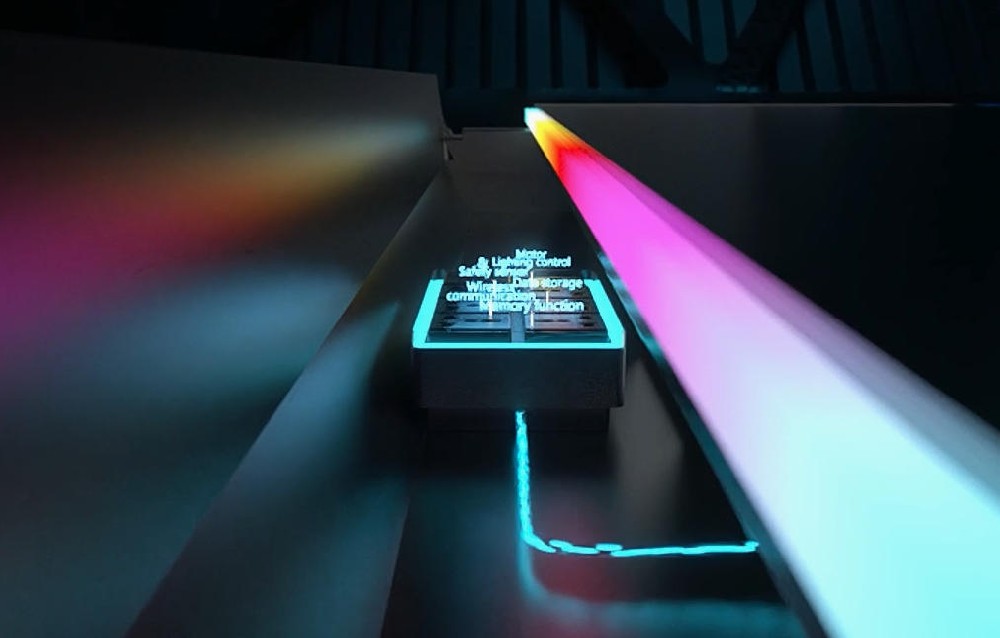

在3D技术持续突破的2025年,动画设计呈现出两条截然不同的路径。第一条路径是“极致写实”:以3A游戏大作为代表的超现实CGI,通过物理引擎模拟真实世界的细节,如毛发、光影、流体运动,甚至能复现人类微表情的0.1秒变化。

这种风格已从游戏领域渗透至UI动效、APP开屏动画,成为高端品牌传递“科技感”的利器。

某奢侈品牌2025年推出的虚拟旗舰店中,用户可通过手机摄像头与全息投影的3D模特互动,其皮肤纹理与布料褶皱的逼真度,甚至引发“是否采用实拍素材”的争议。

3D动画设计另一条路径则是“萌趣化”的3D卡通。

设计师主动弱化结构复杂度,转而强化几何形体的鲜明特征:圆润的头部、夸张的肢体比例、高饱和度的配色,配合简洁的物理运动规则(如弹性变形、惯性延迟),营造出类似童年2D动画的质朴感。

例如,某短视频平台的3D表情包项目,通过模块化设计将角色拆解为头部、身体、配饰等组件,用户可自由组合生成个性化动画,上线3个月下载量突破1.2亿次。

这种“低成本、高传播”的特性,使其成为Z世代社交的“新语言”。

2025年的动画设计领域,同时存在着对过去的致敬与对未来的想象。“复古动画”以跳帧效果、颗粒感肌理为特征,通过模拟早期胶片电影的瑕疵感,将“不完美”转化为风格符号。

某音乐平台为独立乐队设计的MV中,故意保留了手绘线条的抖动与色彩溢出,配合Lo-Fi音乐,营造出90年代地下文化的粗粝感。这种“缺陷美学”不仅降低了制作成本,更精准击中了怀旧群体的情感需求。

与之形成鲜明对比的是“超现实主义动画”的复兴。受60年代迷幻艺术启发,设计师利用动态渲染技术打破物理规则:液态金属变形、重力方向颠倒、色彩无序渐变……某品牌为新品发布的宣传动画中,产品轮廓在3秒内解构为无数发光粒子,随后重组为城市天际线。

尽管这种风格因“过度刺激”被部分用户诟病,但其在新媒体艺术展、音乐节等场景中的应用,仍持续吸引着追求视觉冲击的年轻群体。

在商业应用层面,“扁平化人物角色”与“动态排版设计”成为2025年效率与创意的平衡点。扁平动画通过简化色彩与线条,降低制作门槛的同时,保留了信息传递的清晰度。某企业服务软件将帮助文档中的操作指引改为扁平动画,用户停留时长提升40%,客服咨询量下降25%。而动态排版则将文字视为视觉元素,通过缩放、旋转、路径运动等效果,赋予标题、标语以“互动感”。

某新闻APP在重大事件报道中,采用动态排版呈现关键数据,用户阅读深度提升60%。

更值得关注的是“吉祥物角色设计”的商业化突破。品牌不再满足于静态Logo,而是为吉祥物开发动态表情库、交互动画,甚至接入AI实现实时对话。某快餐品牌的虚拟代言人,在APP中可根据用户点餐记录推荐菜品,其推荐转化率比传统弹窗高3倍。这种“有温度的交互”,正在重塑品牌与消费者的关系。

2025年的动画设计趋势,本质上是技术赋能与文化思潮共同作用的结果。3D技术的成熟降低了创作门槛,动态渲染技术拓展了视觉边界,而复古、迷幻等风格的复兴,则反映了数字时代对“人文温度”的渴望。在这场变革中,动画设计不再局限于“美化界面”,而是成为传递品牌价值、构建用户情感连接的核心工具。

随着AI生成动画、实时渲染等技术的普及,动画设计的“民主化”进程将进一步加速。但无论如何变化,那些能精准击中用户情感、平衡效率与创意的设计,终将在这场视觉盛宴中脱颖而出。